Autres appellations : NGC 224, 2MASXJ00424433+4116074, CGCG535-017, GIN801, LGG011:[G93]001, MCG+07-02-016, PGC002557, UGC00454, UZC004000+41000

La formation de la galaxie d'Andromède enfin élucidée

Texte extrait du communiqué de presse de l’Observatoire de Paris : Collision future entre la galaxie d’Andromède et la Voie lactée

L’étude récente du mouvement des galaxies au sein de notre amas local a démontré que M31 se rapproche de notre Galaxie à une vitesse de 120 km/s

et que la collision entre ces deux membres les plus imposants de l’amas devrait avoir lieu dans environ quatre milliards d’années, avant la mort

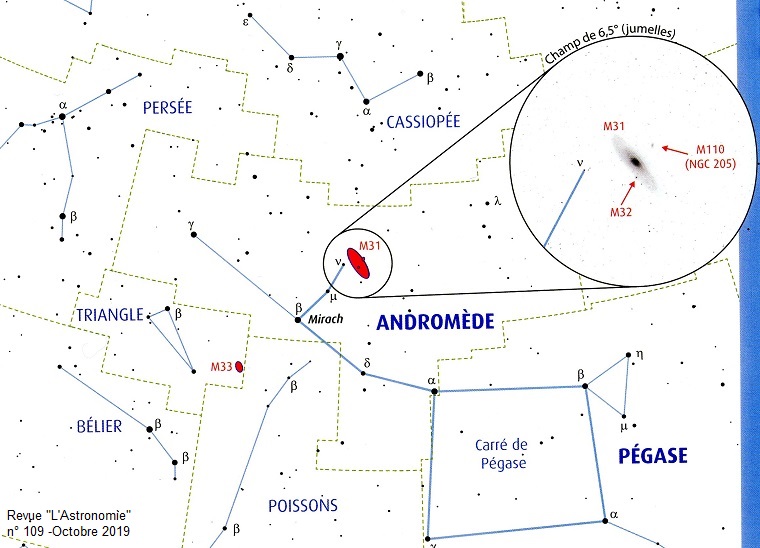

du Soleil qui devrait arriver dans cinq milliards d’années. Repérer la galaxie d’Andromède

Si la distance de 2.5 millions d’années-lumière peut sembler gigantesque, à l’échelle de l’univers c’est presque un saut de puce. En effet, la plupart des autres galaxies répertoriées par Charles Messier (1730-1817) dans son célèbre catalogue sont situées entre 12 et 60 millions d’années-lumière de nous.

Si M31 est effectivement gigantesque comparée aux autres objets du ciel profond, si elle est aussi exceptionnellement brillante, sa visibilité et son esthétique sont très variables. La galaxie d’Andromède est en effet un objet déroutant et versatile, car sa visibilité et sa beauté vont énormément dépendre de l’instrument utilisé, mais aussi des conditions d’observation.

La taille de M31 laisse tous les objets du catalogue de Messier loin derrière : elle couvre plus de trois degrés soit quatre fois la pleine Lune. Concernant son éclat, avec une magnitude de 3,4, M31 est le troisième objet le plus lumineux du ciel profond après les Pléiades (magnitude 1,5) et l’amas ouvert M7 (magnitude 3,3).

Mais voyons cela de nos propres yeux. Passons une petite laine et allons dehors. Quels instruments pour observer la galaxie d’Andromède ?

|