Le SoleilLe Soleil est l’étoile de type naine jaune du Système solaire, qui se situe dans le bras d'Orion, à environ 8 kpc (environ 26 100 années-lumière du centre galactique de la galaxie Voie lactée. Il orbite autour du centre galactique en une année galactique de 225 à 250 millions d'années. Autour de lui gravitent de nombreux objets, dont la Terre (à la vitesse de 30 km/s), sept autres planètes, au moins cinq planètes naines, de très nombreux astéroïdes et comètes et une bande de poussière. Le Soleil représente à lui seul environ 99,85 % de la masse du système planétaire ainsi constitué, Jupiter représentant plus des deux tiers du reste. Chiffres clésDonnées orbitales :

Données physiques :

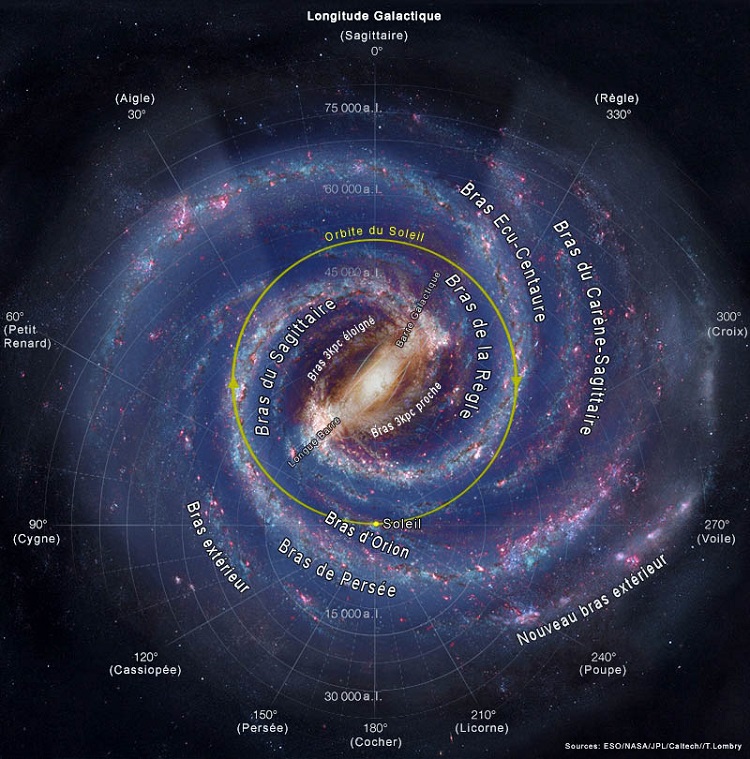

Principales caractéristiquesComposition chimiqueLe Soleil est une étoile naine jaune qui se compose de 74 % d’hydrogène (soit 92 % de son volume), de 25 % d’hélium (8 % de son volume) et d’une fraction d’éléments plus lourds. Les éléments réfractaires observables à la surface du Soleil ont une abondance inférieure à celle observée dans la plupart des étoiles ayant des caractéristiques comparables. Cet écart de composition serait dû à la formation précoce de Jupiter qui aurait isolé des poussières réfractaires loin du Soleil plutôt qu'à une capture par les planètes tellurique. Type spectralLe Soleil est de type spectral G2 V. « G2 » signifie qu’il est plus chaud (5 770 kelvins en surface environ) et plus brillant que la moyenne, avec une couleur jaune tirant sur le blanc. Son spectre renferme des bandes de métaux ionisés et neutres, ainsi que de faibles bandes d’hydrogène. Le suffixe « V » (ou « classe de luminosité ») indique qu’il évolue actuellement, comme la majorité des étoiles, sur la séquence principale du diagramme de Hertzsprung-Russell : il tire son énergie de réactions de fusion nucléaire qui transforment, dans son noyau, l'hydrogène en hélium, et se trouve dans un état d’équilibre hydrostatique, ne subissant ni contraction, ni dilatation continuelles. Situation dans la Voie lactéeIl existe dans la Voie lactée plus de 100 millions d’étoiles de type spectral identique, ce qui fait du Soleil une étoile assez ordinaire, bien qu’il soit en fait plus brillant que 85 % des étoiles de la Galaxie, qui sont en majorité des naines rouges.  Le Soleil gravite autour du centre de la Voie lactée, dont il est distant d’environ 26 673 années-lumière. Sa période de révolution galactique est

d’environ 220 millions d’années et sa vitesse d'environ 250 km/s, équivalente à une année-lumière tous les 1 400 ans environ, ou une unité

astronomique tous les huit jours. Révolution et rotationLe Soleil tourne autour du barycentre du Système solaire (mouvement de révolution), ce dernier se situant dans les

années 2000 à un peu plus d'un rayon solaire du centre de l'étoile (donc légèrement à l'extérieur du Soleil), en raison de la masse de Jupiter

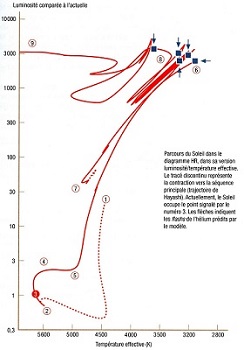

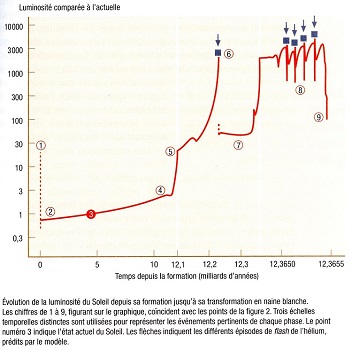

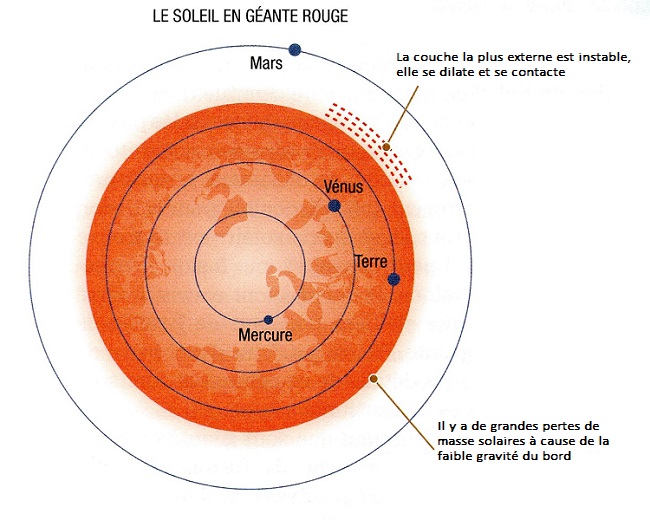

(environ un millième de la masse solaire) et des autres planètes géantes. L'évolution du SoleilL'état actuelActuellement, dans le cœur du Soleil, chaque seconde, environ 620 millions de tonnes d'hydrogène fusionnent pour produire environ 615,7 millions de tonnes d'hélium. La différence de masse de 4,35 millions de tonnes, soit 0,7 % (une masse de l'ordre de celle de la pyramide de Gizeh), équivaut à l'énergie lumineuse produite, soit 4 × 1026 joules par seconde, ou watts. La part photonique migre lentement vers la surface solaire, par rayonnement et par convection, puis est émise dans l’espace sous forme de rayonnement électromagnétique (lumière, rayonnement solaire) et de flux de particules (vent solaire). La transformation en géante rougeLorsqu’il sera âgé de 10,5 milliards d’années, l’équilibre hydrostatique sera rompu.  La fusion de l'héliumÀ la fin de sa phase de géante rouge, son cœur d'hélium sera en état dégénéré, sa température, augmentant par contraction de l'hélium produit par la couronne externe du cœur, arrivera aux environs de 100 millions de kelvins, amorçant les réactions de fusion de l’hélium pour donner du carbone (voir réaction triple alpha) ainsi que de l'oxygène. Cette ignition de l'hélium sera brutale : elle produira un flash de l’hélium, suivi d'un réarrangement des couches du Soleil faisant diminuer son diamètre jusqu’à ce qu’il se stabilise à une taille jusqu’à dix fois sa taille actuelle, soit d’environ 10 millions de kilomètres de diamètre. Il sera devenu une sous-géante, émettant environ 50 fois sa luminosité actuelle.

La période de fusion de l'hélium durera environ 100 millions d'années, les noyaux d'hélium se combineront trois par trois pour former des noyaux

de carbone, qui peupleront le cœur de la géante rouge, produisant un peu d'oxygène par ajout d'un noyau d'hélium supplémentaire au carbone.

Durant cette phase, le Soleil deviendra plus grand et plus lumineux encore. Nébuleuse planétaire et naine blancheLa matière des couches externes sera répandue dans l’espace et donnera naissance à une nébuleuse planétaire. Celle-ci

sera un nuage de gaz très chaud (plus de 10 000 K) composé essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium non consommés dans les fusions,

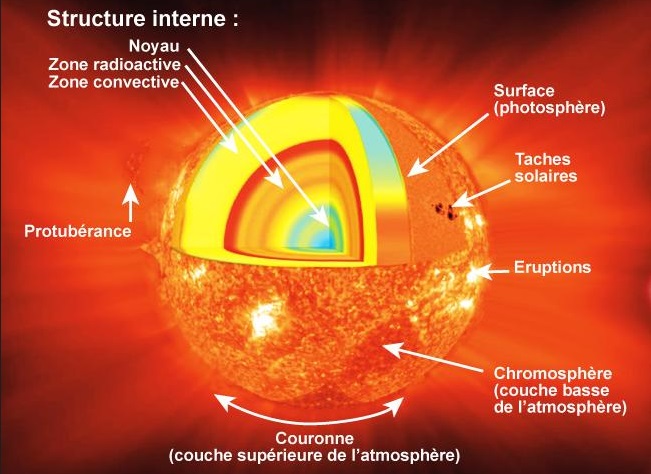

et d'un peu de carbone. Elle servira de berceau à de nouvelles étoiles. Structure interne Le Soleil se compose de couches superposées. Entourant le noyau, la zone radiative évacue la chaleur vers

l’extérieur. Son rayon représente 70% celui de l’astre entier. Puis vient la zone convective, animée en permanence de gigantesques mouvements

de gaz. Enfin, la surface, 400 km d’épaisseur, est appelée photosphère. C’est de là que proviennent les rayonnements. Au fur et à mesure que

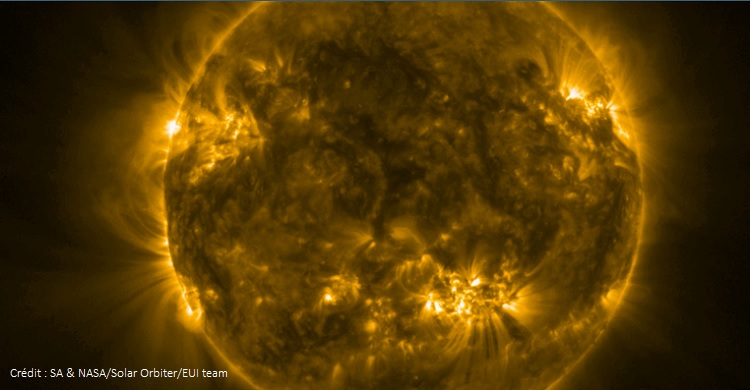

l’on s’éloigne du cœur, la température et la pression diminuent. En surface, le thermomètre n’indique « plus que » 5 800 °C. L'activité solaireLe Soleil émet aussi en permanence de la matière, des particules chargées que l’on appelle le vent solaire. Et parfois, il crache de véritables tempêtes solaires accompagnées d’éruptions de matière qui se répand à des centaines de milliers de km. Ces manifestations suivent un cycle régulier. L’activité solaire connaît un pic tous les 11 ans. En 2024, le Soleil a atteint le point culminant de son 25e cycle. L'observationVu de la Terre, le Soleil semble tourner autour de la Terre, phénomène d'illusion à l'origine de la théorie antique du géocentrisme de l'histoire des sciences, entre autres défendue par Platon, Aristote et Ptolémée.

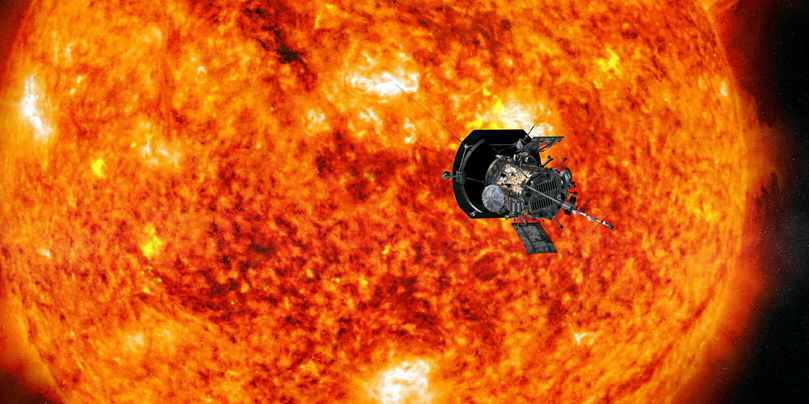

La sonde Parker Solar Probe

Le 24 décembre 2024 Parker Solar Probe à 6,1 millions de km du SoleilLe mardi 24 décembre à 6h53 HNE, Parker Solar Probe passe à seulement 6,1 millions de kilomètres de la surface du Soleil. Au cours de l'approche au plus près, ou périhélie, les opérations de la mission sont hors de contact avec le vaisseau spatial, et Parker transmet une autre tonalité de balise le vendredi 27 décembre pour confirmer son état de santé après le survol. La Nasa réalise un exploit : en s’approchant au plus près du Soleil la sonde Parker de l’agence spatiale américaine

est parvenue à s’approcher à une distance de 6,1 millions de kilomètres de l’étoile. Un record.

Qu'est-ce que Parker Solar Probe ?La sonde solaire Parker de la NASA va révolutionner notre compréhension du Soleil. Le vaisseau spatial orbite de plus en plus près de la surface du Soleil, bien à l'intérieur de l'orbite de Mercure. En survolant pour la première fois la partie la plus éloignée de l'atmosphère du Soleil, la couronne, la sonde solaire Parker collecte des mesures et des images pour approfondir nos connaissances sur l'origine et l'évolution du vent solaire . Elle contribue également de manière essentielle à la prévision des changements de l'environnement spatial qui affectent la vie et la technologie sur Terre.

Accueil - Liens utiles - Contact . |