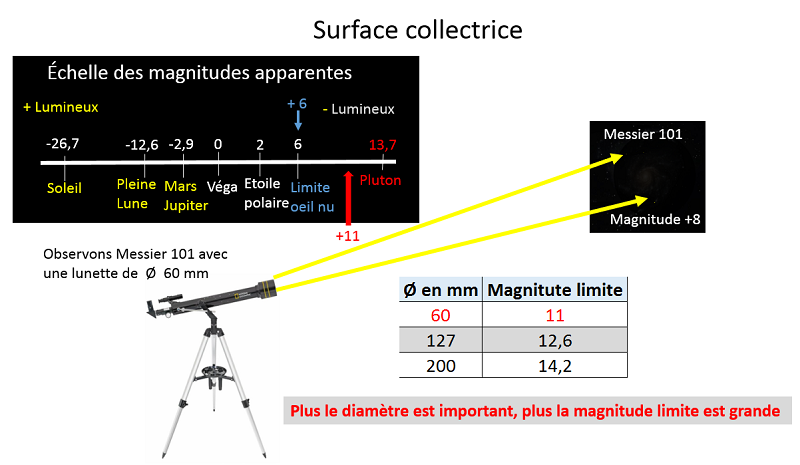

Instruments d'astronomie et principes d'optiqueLa magnitude apparente (m) est la luminosité d'un objet tel qu'il apparaît dans le ciel nocturne depuis la Terre.

Chaque intervalle d'une unité équivaut donc à une variation de luminosité d'un facteur 2,5 (environ). Par conséquent, une étoile de magnitude 1

est environ 2,5 fois plus brillante qu'une étoile de magnitude 2 ; 2,5 plus brillante qu'une étoile de magnitude 3 ; 2,5 plus brillante

qu'une étoile de magnitude 4, et ainsi de suite. les objets de magnitude négative étant plus lumineux que ceux de magnitude positive. Plus la

valeur est petite, plus l'objet est lumineux.

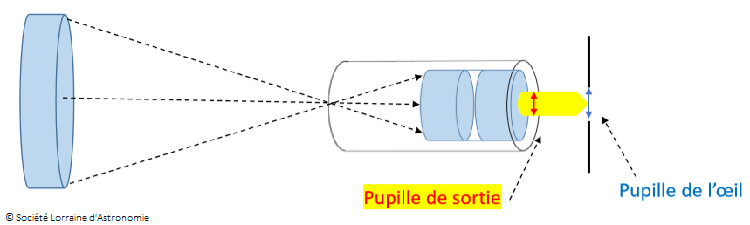

Pupille de sortie

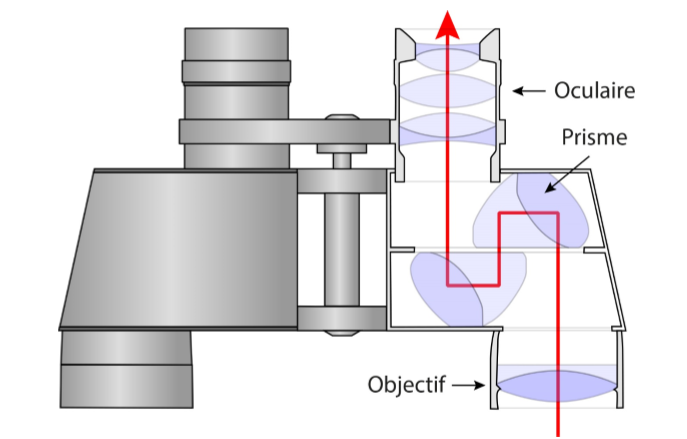

Définition : La taille de l’image sortant de l’oculaire et arrivant dans l’œil de l’observateur. JumellesLes jumelles ne sont rien d’autre qu’un ensemble de deux lunettes symétriques montées en parallèle. Grâce à un dispositif composé de prismes, on redresse les images inversées fournies par les lunettes tout en limitant l’encombrement de l’instrument.

Sur les jumelles, on trouve toujours deux nombres a et b écrits sous la forme a × b, comme, par exemple, 7 × 50 ou 10 × 60.

Le premier nombre donne le grossissement et le second, le diamètre de l’objectif exprimé en millimètres. Des jumelles 10 × 50 grossissent ainsi

dix fois et sont pourvues d’objectifs de cinquante millimètres de diamètre. Les jumelles 7 × 50 et 10 × 50 sont idéales pour l’observation du

ciel. Elles combinent une bonne luminosité et un poids ainsi qu’un encombrement encore supportables.

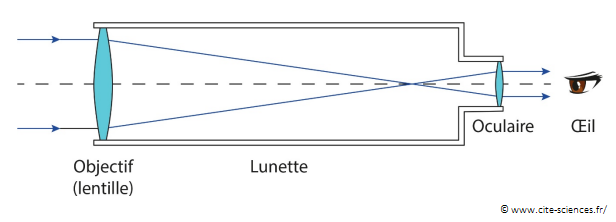

Lunette astronomique

Une lunette est un instrument d’optique qui trouve certainement son origine dans les Pays-Bas du début du XVIIe

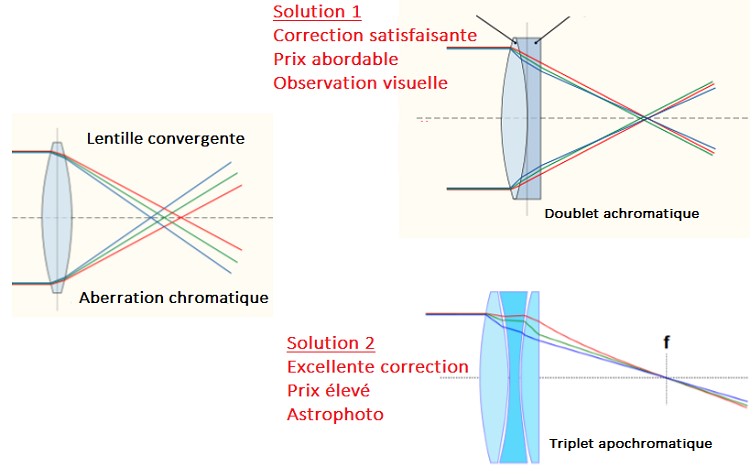

siècle. Galilée (1564 – 1642) la perfectionne et l’utilise pour observer le ciel de manière systématique à partir du mois d’août 1609. Les faiblesses des lunettesLe verre des lentilles est un matériau dispersif : la valeur de l’indice de réfraction dépend de la longueur d’onde de la radiation incidente considérée. La lentille sépare donc les différentes radiations monochromatiques qui étaient « mélangées » dans la lumière polychromatique incidente. Les images présentent alors le défaut d’être irisées. On appelle ce phénomène aberration chromatique. Les rayons bleus convergent plus que les rayons verts, les rayons verts convergent plus que les jaunes qui, eux-mêmes, convergent plus que les rouges. On obtient ainsi une zone focale le long de l’axe optique et la mise au point ne peut être effectuée simultanément pour toutes les couleurs. Les corrections possibles à l'aberration chromatique

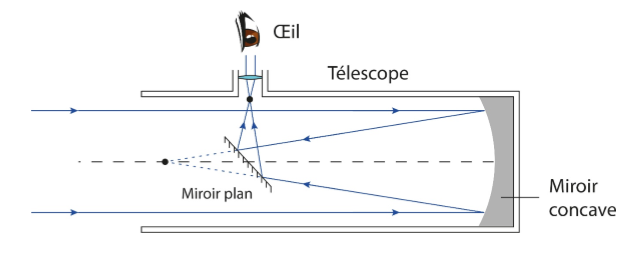

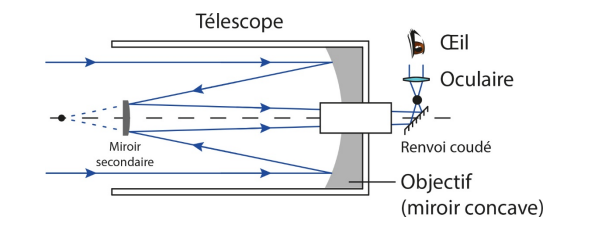

Le télescopeConvaincu par ses expériences que les lentilles seront toujours, par nature, affligées d’aberrations chromatiques et

sachant que la réflexion sur un miroir ne présente pas ce défaut, Isaac Newton (1643 – 1727) s’engage dans la construction d’un nouvel

instrument d’optique, le télescope. Le Télescope de Newton

Le miroir primaire collecte la lumière et la réfléchit vers un miroir secondaire plan et incliné de 45°. Sa fonction

est de dévier la lumière hors de l’axe optique pour éviter, bien évidemment, que la tête de l’observateur n’occulte les rayons lumineux.

La lumière est ensuite récupérée par un oculaire et donc par l’œil. Les avantages du télescope par rapport à la lunette n’apparaîtront

vraiment qu’au XIXe siècle, lorsque la course au diamètre sera lancée : absence d’aberration chromatique, facilité de construction et de

polissage des miroirs par rapport au même travail sur les lentilles, perte de luminosité minime lors des réflexions sur les miroirs par

rapport aux pertes subies lors de la traversée de la lentille. Le Télescope Cassegrain

Dans ce type de télescope, le miroir primaire est toujours concave et parabolique mais le miroir secondaire n’est plus plan : on lui donne une forme convexe et hyperbolique. Le miroir primaire est percé en son centre et les axes optiques coïncident. Le miroir secondaire renvoie la lumière à travers le trou du miroir primaire vers l'oculaire. La présence d’un renvoi coudé sur notre schéma rend l’observation plus confortable. Le télescope Schmidt-CassegrainLe «Schmidt-Cassegrain». Il diffère du télescope «Cassegrain» par son miroir primaire sphérique et non plus parabolique et dispose en entrée d’une lentille appelée lame de Schmidt pour corriger l’aberration de sphéricité engendrée par le miroir primaire. Le télescope Maksutov-CassegrainCréé par l’ingénieur opticien russe Dimitri Maksutov (1896-1964), cet instrument utilise le même principe que le télescope Schmidt-Cassegrain. La différence réside dans le fait que toutes les surfaces optiques du Maksutov-Cassegrain sont sphériques (surface avant et arrière de la lame correctrice (ménisque), miroirs primaires et secondaires). Ce qui lui confère une qualité optique inégalable. La lame de Schmidt très coûteuses à produire a été retirées, pour faire place à un ménisque épais dont la fabrication est plus facile et moins onéreuse. Ce type de télescope se caractérise par des rapports F/D plus importants que ceux des Schmidt-Cassegrain. Ceci l'amène à être spécialisé pour l'observation des surfaces planétaires mais également les galaxies, les amas globulaire, les nébuleuses ou encore les étoiles doubles. Le télescope DobsonGénéralement volumineux, le télescope Dobson est une variante du télescope de Newton. Les occulaires

Le grossissementGrossissement = Diamètre de l'objectif divisé par le diamètre de l'occulaire

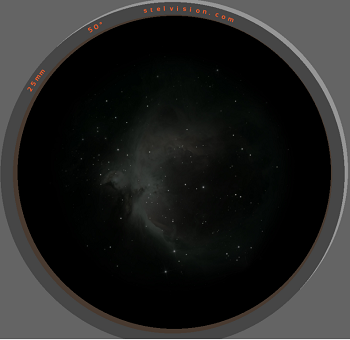

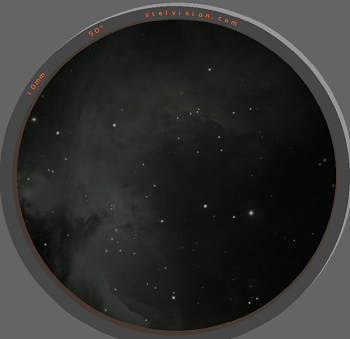

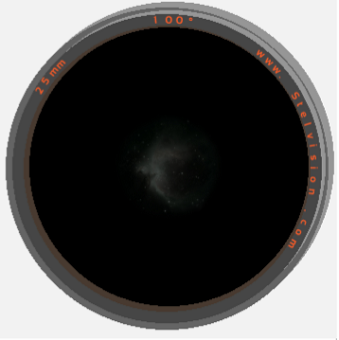

Grossissements conseillés : Le champ réelLe champ réel observé est la portion du ciel que l’on voit au travers l’oculaire.

Les accessoires optiques

Lentille de BarlowC'est une lentille divergente permettant de multiplier artificiellement la distance focale d'un instrument ce qui a pour conséquence d'augmenter le grossissement. Elle permet d'augmenter la focale de l'instrument de 1,6 à 5 fois. Si la lentille de Barlow multiplie par deux la focale de l'instrument, le grossissement est doublé. Elle se fixe sur le porte-occulaire, et elle reçoit à son tour l'occulaire. Son utilisation entraine une perte de la luminosité qui occasionne une certaine perte de la qualité de l'image. Le viseur point rougePetit instrument d'optique monté parrallèlement à l'instrument principal et doté d'un grand champ angulaire (faible grossissement) pour faciliter le pointage d'un objet céleste. Après un alignement correct, le viseur à point rouge superpose un petit point rouge sur le ciel, là où le télescope est pointé. Le chercheur à point rouge doit être correctement aligné avec le télescope principal avant utilisation. Il s'agit d'un processus simple utilisant les boutons de contrôle d'azimut et d'altitude. Accueil - Liens utiles - Contact . |