Les galaxies sont des systèmes tentaculaires composés de poussières, de gaz, de matière noire et d'un million à un

billion d'étoiles, le tout maintenu par la gravité. Presque toutes les grandes galaxies compteraient également en leur centre des trous noirs

supermassifs. Dans la nôtre, la Voie lactée, le Soleil n'est qu'une étoile parmi 100 à 400 milliards d'autres en orbite autour de Sagittarius A*,

un trou noir supermassif d'une masse équivalente à quatre millions de soleils. Types de galaxies

Avant le 20e siècle, nous ne savions pas qu'il existait des galaxies en dehors de la Voie lactée ; face à leur allure de nuage brumeux, les

astronomes de l'époque les classaient dans la catégorie des « nébuleuses ». Il faudra attendre 1920 et la démonstration de l'astronome Edwin Hubble

pour que la « nébuleuse » d'Andromède soit enfin considérée comme une galaxie à part entière. Compte tenu de la distance qui la sépare de notre

planète, la lumière émise par la galaxie d'Andromède met 2,5 millions d'années à nous parvenir. Malgré cette formidable distance, Andromède

est la grande galaxie la plus proche de notre Voie lactée et sa luminosité est suffisante pour être visible à l'œil nu dans le ciel nocturne de

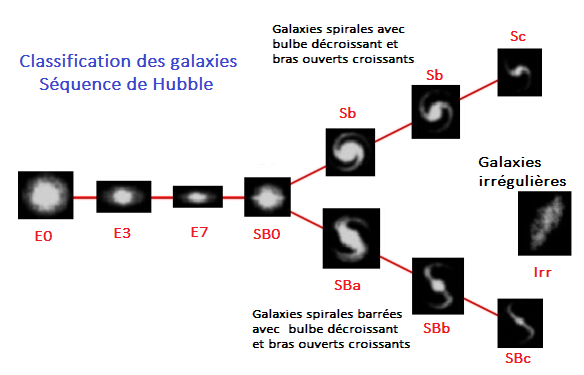

l'hémisphère Nord. Le classement des galaxies selon la Séquence d'Hubble En 1936, Hubble instaure une classification des galaxies en les regroupant selon quatre types principaux en fonction du type d'énergie qu'elles émettent : elliptique, lenticulaire, spirale et irrégulière. Les galaxies elliptiques (E) Environ 10 à 15% des galaxies observées sont de type elliptique. Ces galaxies ont une forme elliptique et sont souvent

pauvres en gaz et en poussière. Elles contiennent principalement des étoiles âgées et peu de nouvelles formations stellaires.

Les galaxies elliptiques de Hubble ont été classées en fonction de l'ellipticité de la galaxie et ont reçu un type Hubble : Les galaxies lenticulaires (SO) Environ 5 à 10% des galaxies sont de type lenticulaire. Ces galaxies présentent une forme en spirale, avec un noyau

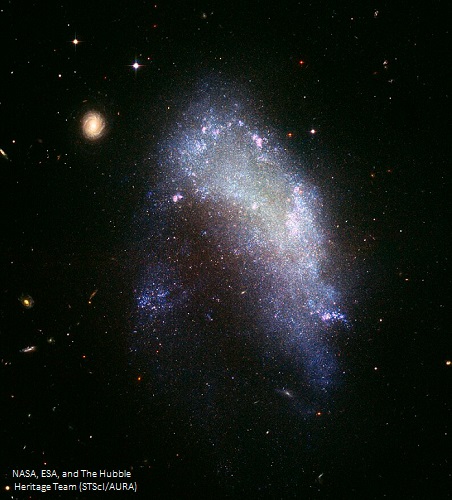

central entouré de bras spiraux. Les galaxies spirales (S) Les galaxies spirales sont classées en fonction du rapport entre la luminosité du bulbe et celle du disque, et de la quantité d'enroulement des bras spiraux. Les galaxies spirales de type Sa ont des bulbes proéminents (luminosité bulbe/disque ~ 0,3), des bras étroitement enroulés ( angle d'inclinaison ~ 0,6), et les étoiles dans les bras spiraux sont distribuées de manière très uniforme. Les spirales de type Sc ont les bulbes les moins proéminents (luminosité bulbe/disque ~ 0,05) et des bras faiblement enroulés (angle d'inclinaison ~ 0,18) qui se décomposent en amas d'étoiles et en régions HII. Les galaxies spirales barréesDans les spirales barrées, les bras spiraux ne partent pas directement du bulbe, mais d'une barre étendue d'étoiles qui traverse le bulbe. Elles partagent la même gamme de classifications que les spirales non barrées, du type SBa au SBc selon la proéminence du bulbe et l'enroulement des bras spiraux. Les galaxies irrégulières (irr) Une extension ultérieure de la classification de Hubble fut l'inclusion de galaxies irrégulières en deux classes : Irr I comprenait des galaxies irrégulières qui montraient un soupçon de structure organisée (comme les Grands et Petits Nuages de Magellan), tandis que Irr II regroupait les galaxies irrégulières qui étaient complètement désorganisées. Pour en savoir plus

Cours de Françoise Combes, professeur du Collège de France :

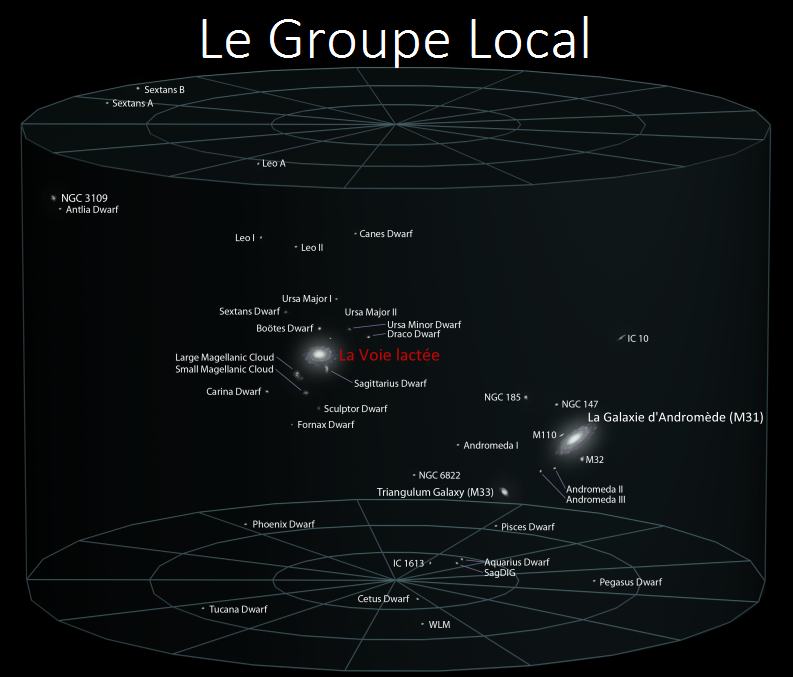

Amas et fusions de galaxiesCertaines galaxies existent seules ou en système binaire, mais la plupart font partie d'ensembles plus grands connus sous le nom de groupes, amas et superamas. Le Groupe Local La Voie lactée s'inscrit dans le Groupe Local qui s'étend sur 10 millions d'années-lumière environ

et inclut notamment la galaxie d'Andromède et ses satellites.

Le Groupe local forme un ensemble considéré comme typique de quelques dizaines de galaxies. Cet ensemble interagit

faiblement avec ses voisins, tels le groupe IC 342/Maffei, le filament du Sculpteur ou le nuage des Chiens de Chasse. Tous sont situés en

périphérie d'un amas de galaxies relativement massif, appelé amas de la Vierge (parfois, quoique rarement, appelé « Amas local »).

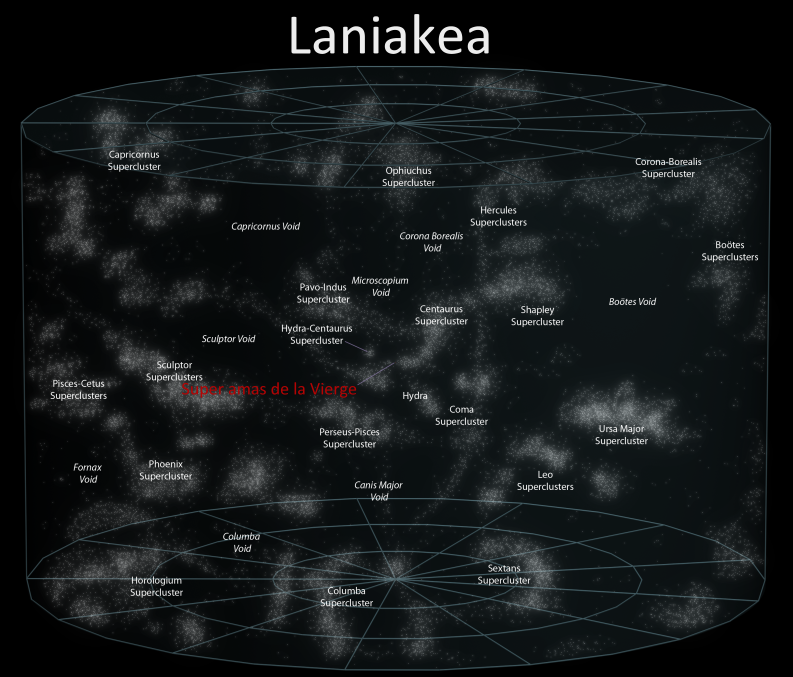

L'amas de la Vierge est lui-même le centre d'une structure plus vaste, le superamas de la Vierge (ou Superamas local).

Le Groupe local s'éloigne aujourd'hui de l'amas de la Vierge (du fait de l'expansion de l'Univers), mais il n'est pas exclu que la proximité de

ce dernier et la masse du Superamas local dans sa totalité soient à terme suffisantes pour retenir le Groupe local et le faire tomber sur lui. Le superamas de la Vierge

Le super amas de la Vierge se situe dans le super amas Laniakea. Le superamas Laniakea Sa découverte par une équipe internationale d'astronomes composée de R. Brent Tully, de l'université d'Hawaï à Mānoa,

d'Hélène Courtois, de l'université de Lyon I, de Yehuda Hoffman, de l'université hébraïque de Jérusalem, et de Daniel Pomarède, du Commissariat

à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, résultant d'une nouvelle façon de définir les super amas selon les vitesses radiales des galaxies,

a été annoncée le 3 septembre 2014. Laniakea est le continent cosmique auquel appartient la Voie lactée. Origine des galaxies

Les premières étoiles de l'univers se sont embrasées environ 180 millions d'années après le Big Bang, l'événement explosif survenu il y a 13,8

milliards d'années qui marque les origines de l'univers tel que nous le connaissons. Lorsque l'univers passa le cap des 400 millions d'années,

soit 3 % de son âge actuel, la gravité avait donné leur forme aux premières galaxies. Accueil - Liens utiles - Contact |