La formation des étoiles La nuit, nous observons les étoiles à l'oeil nu. Rien ne semble plus immuable que ces points lumieux qui se détachent

dans le noir du ciel. Tous ne sont pas identiques. Certains sont moins brillants et si nous les observons avec attention, il est possible de

distinguer quelques subtiles différences de couleurs. Ce tableau semble inaltérable. Les constellations que nous voyons aujourd'hui sont les

mêmes qu'observaient nos grands-parents. La configuration du ciel est semblable à celle que nous découvrons dans les registres établis par

les Grecs voici plus de de deux mille ans. La permanence du paysage stellaire est si absolue que ces astres furent, pendant des siècles appelés

"étoiles fixes". Une étoile ça sert à quoi ?Les étoiles sont LE grand moteur de l'univers. En effet, au sortir du Big bang, il n'exitste qu'un très petit nombre

d'éléments chimiques hydrogène et hélium et quelques traces de lithium. C'est pratiquement tout. En comparaison, un rapide coup d'oeil au tableau de

Mendeleïev nous en dévoile plus d'une centaine. La recette de la formation des étoilesL'espace interstellaireLa Galaxie est remplie d'un gaz composé pour l'essentiel d'hydrogène et d'hélium, encore appellé millieu interstallaire. Il est une composante essentielle de notre Galaxie puisque :

Les nuages moléculairesL'observation montre que les nuages interstellaires les plus froids sont le siège de la formation d'étoiles de faibles

masses (inférieure à quelques masses solaires) que l'on observe d'abord dans l'infrarouge lorsqu'elles sont encore à l'intérieur du nuage, puis

apparaissent à la lumière visible lorsque celui-ci se dissipe.

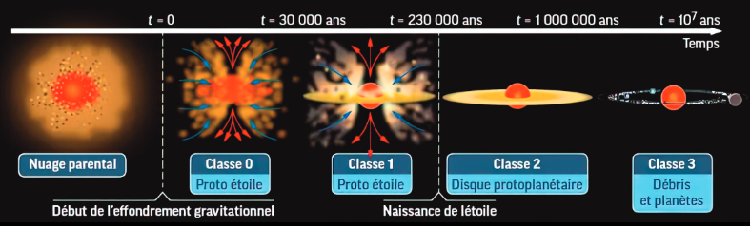

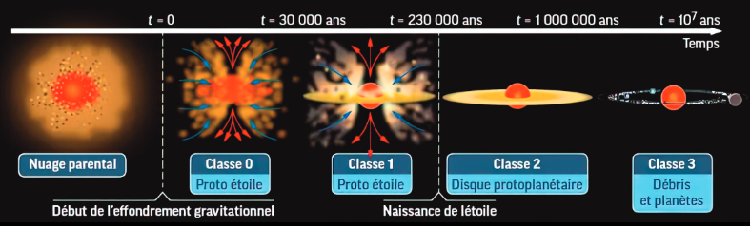

Une étoile est née. Bien sûr ce processus s'étends sur des centaines de milliers d'années peut-être un million d'années pour que le nuage moléculaire donne naissance à un embryon stellaire, puis que celui-ci accrète la masse qui constituera l'étoile. Des disques, des jets : Rotation et champ magnétiqueDeux phénomèmes aussi spectaculaires qu'essentiels sont également à l'oeuvre : La rotationLa matière interstellaire étant animée de mouvements turbulents, le nuage, une fois cette turbulence dissipée hérite d'un

certain mouvement cinétique, qui lui ne se dissipe pas. Le nuage en rotation qui se contracte tourne de plus en plus vite. Tellement vite, que

la force centrifuge, finit par s'opposer à la gravité stoppant pour un temps l'effondrement gravitationnel. La force de rotation ne s'exerçant

que dans le plan de la rotation, le gaz adopte alors la forme d'un disque appelé encore disque d'acrétion. Le champ magnétiqueLes lignes de champ magnétique, qui se comportent comme des élastiques, permettent aux différentes particules du fluide d'échanger de la rotation via la "tension magnétique". Cela a pour effet de ralenir le disque et de permettre au gaz de pourquivre sa course jusqu'à l'étoile. Ce mouvement est très efficace car le mouvement cinétique deu Soleil est un million de fois plus faible que celui contenu intialement dans les coeur dense préstellaire. Le champ magnétique et la rotation engendrent un autre phénomène étonnant : les jets protosolaires. Les jets protosolairesLes jets sont constitués de gaz éjecté à grande vitesse, jusqu'à 200 km/s du voisinage de l'étoile. Tel un jet d'eau, ils sont souvent très directionnels. Ce phénomène est très souvent associé aux phénomènes d'accrétion. L'émission des jets et l'évolution du disque d'accrétion sont encore imparfaitement comprises. Les étoiles se forment en amasLors d'une nuit dégagée, on remarque que les étoiles loin de se répartir de façon uniforme ont une tendance à se regrouper.

Parmi les plus beaux exemples à l'oeil nu on peut citer les Pleïades ou

Orion. De plus, environ la moitié des étoiles sont binaires, c'est-à-dire

qu'elles possèdent un compagnon auxquelles elles sont liées par la force gravitationnelle. On sait, depuis Newton, que la force de gravité décroît

comme l'inverse du carré de la distance. Il s'agit là d'une force à "longue distance" c'est-à-dire que son influence se ressent sur de grandes distances.

La conséquence est que tout se passe comme si le nuage s'effondrait à la fois globalement et localement de façon relativement synchronisée, c'est-

à-dire dans un temps assez court. Il en résulte un groupe d'étoiles formées à peu près en même temps dans une région très limitée. Ce lien gravitationnel

au sein du groupe d'étoiles peut durer longtemps. Ainsi les amas globulaires qui sont sans doute des résidus de la formation des étoiles des

premières galaxies ont un âge qui atteind la dizaine de milliards d'années.

Les étoiles de ces amas suivent alors des trajectoires différentes et finissent par se disperser, perdant toute trace

de leur origine commune. Cependant, les amas d'étoiles sont remarquablement homogène chimiquement. Donc les abondances des éléments chimiques

sont assez proches d'une étoile à l'autre d'un même amas. De ce fait, il est donc théoriquement possible de retrouver des étoiles qui se sont

formées au sein d'un même amas. Des grosses, des petites, tout un éventail de massesLe Soleil qui possède une masse d'environ 2.1010 kg, soit environ 400 000 fois la masse de la Tere est une

étoile banale. Il existe des étoiles jusqu'à 200 fois la masse du Soleil et des petites de moins d'un dixième de masses solaires. Il en existe même

de plus petites, pas assez massives pour que la réaction nuclaire impliquant la convertion de l'hydrogène en hélium puisse avoir lieu. Elles

brûlent cependant du deutérium : un atome d'hydrogène contenant en plus de son proton, un neutron. Elles peuvent avoir une masse égale à un

centième de la masse solaire.

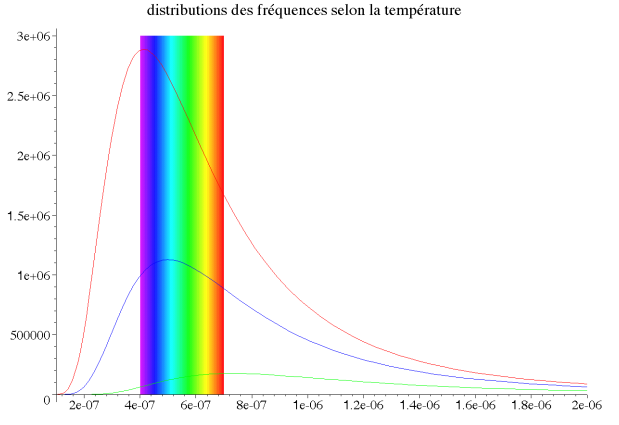

L'observation a permis de trouver que le nombre d'étoiles diminue comme leur masse à la puissance 2,3. Cette valeur, qui est connue depuis 1995 reste mal comprise sur le plan théorique. Elle joue portant un rôle essentiel dans l'histoire de l'univers car les étoiles de masses différentes ont des comportement et des propriétés biens spécifiques. Les idées les plus modernes pour expliquer la distribution de masses des étoiles mettent en avant le rôle de la gravité ainsi que celui de la turbulence. Cette dernière crée des fluctuations de la densité du gaz qui sont ensuite emplifiées par la gravité. Elle tend alors à isoler du reste de l'écoulement et induit leur effondrement. Les caractéristiques d'une étoiles dépendent de sa masseUne étoile rayonne comme un corps noirLa luminosité d'uné étoile, c'est-à-dire le nombre de photons depuis sa surface à chaque seconde est proportionnel au

cube de sa masse. Cela signifiie qu'une étoile de dix masses solaires brille mille fois plus que Soleil ! Cette forte dépendance est une conséquence

de la loi des corps noirs. Cette loi stipule qu'un tel corps rayonne comme sa température à la puissance quatre.  La courbe rouge correspond à une température de 7000 K, la bleue est à 5800 K et la verte à 4000 K. Remarque: ce spectre a été déterminé

experimentalement avec les débuts de la spectroscopie dans les années 1890. Masse, luminosité et durée de vie d'une étoileLa forte dépendance de la luminosité à la masse de l'étoile n'est pas sans conséquences. En effet, rayonner coûte de

l'énergie à l'étoile. Chaque photon émis tend à la refroidir, et pour maintenir sa température élevée, elle doit puiser dans ses ressources. Ces

dernières n'étant pas infinies, elles finissent par s'épuiser.

Les grosses étoiles vivent un temps très court. Une étoile de dix masses solaires vit environ cent millions d'années, les plus grosses étoiles connues vivent environ quatre millions d'années ce qui est dérisoire à l'échelle cossmique. Le Soleil, âgé de cinq milliards d'années en vivra environ cinq autres. Les étoiles plus petites que le Soleil vivent plus longtemps que lui. Une étoile de 0,7 masse solaire vit plus de quinze millirads d'années, l'âge de l'Univers. Les premières à s'être formées sont toujours présentes. Eles constituent autan de fossiles cosmiques, témons priviligiés des débuts de l'Univers. C'est pourquoi elles sont recherchées par les astronomes. Les phases de la formation des étoiles La classe 0 correspond au stade où la protoétoile est généralement inobservable dans le visible

et même dans l'infrarouge car elle est cahée par la matière qui s'éffondre. On ne détecte en général que le rayonnement de cette poussière qui

émet des ondes submillimétriques et millimétriques. C'est à ce stade que la protoétoile acquiert l'essentiel de sa masse et qu'un jet bipolaire

se forme. Les épisodes de capture de la matière sont très fluctuants dans le temps. Lorsqu'elle est est intense cela peut correspondre à des objets

très lumineux, même dans le visible. On le nomme FU Orionis du nom de leur prototype dont la magnitude a augmenté de 16.5 à 9,6 en 1937, elle

s'affaiblit lentement depuis. Accueil - Liens utiles - Contact . |