Mercure

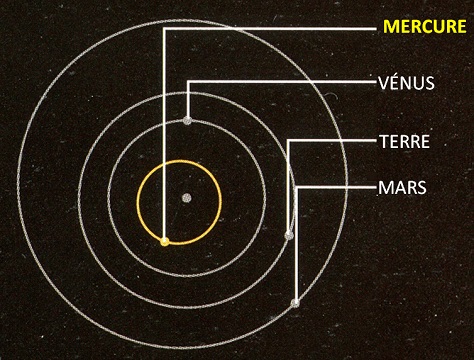

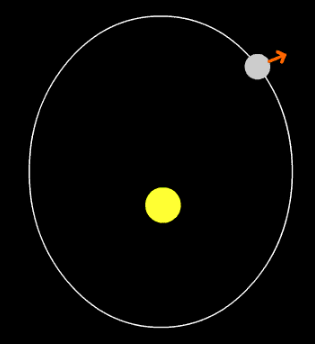

Mercure est la planète la plus proche du Soleil et la moins massive du Système solaire. Son éloignement du Soleil est

compris entre 46 et 70 millions de kilomètres, ce qui correspond à une excentricité orbitale de 0,2 (plus de douze fois supérieure à celle de la

Terre), et de loin la plus élevée pour une planète du Système solaire.

Chiffres clésDonnées orbitales :

Données physiques :

Composition atmosphérique :

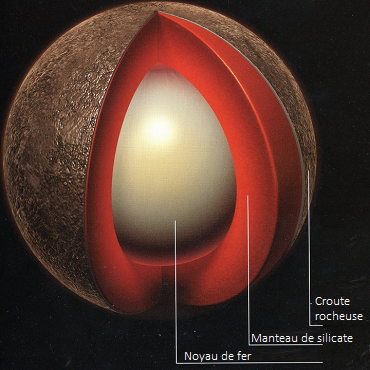

Principales caractéristiquesMercure est une planète tellurique Elle est faite de roches, comme ses voisines Vénus, Mars et la Terre. Mais elle présente la particularité d’avoir un noyau surdéveloppé et d’être essentiellement composée de fer. Un gros cœur sous une couche de roc. Sa croûte rocheuse n’est pas très épaisse, une dizaine de km seulement. En dessous se trouve un manteau de roches semi-fondues composé principalement de fer, de soufre et de silicate, qui s’entend sur environ 600 km. C’est son cœur qui prend toute la place ! Ce noyau métallique, vraisemblablement liquide, occupe près des 2/3 de son volume (61% contre 17% pour le noyau terrestre). De ce fait, la petite planète est particulièrement dense. Une orbite la plus excentrique du Système solaire circulaire ayant le même demi-grand axe. Mercure a l'excentricité orbitale la plus élevée des planètes du Système solaire, avec pour valeur environ 0,21.

Cela implique que sa distance au Soleil varie de 46 à 70 millions de kilomètres au cours de sa révolution. Cette variation de distance par rapport

au Soleil fait que la surface de Mercure est soumise à une force de marée exercée par le Soleil qui est environ 17 fois

plus forte que celle de la Lune sur Terre. Combiné avec sa résonance de 3:2 de la rotation de la planète autour de son axe, cela entraîne

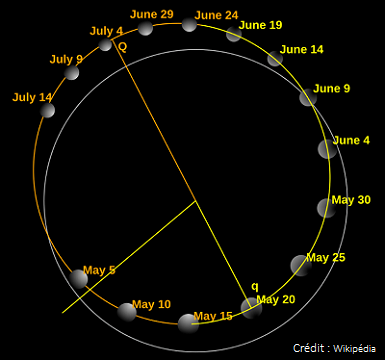

également des variations complexes de la température de surface. La révolution et la rotation de Mercure sont couplées Mercure a l'excentricité orbitale la plus élevée des planète

En 1968, la sonde Mariner 10 apporte la meilleure précision concernant la période de rotation à 58,646 ± 0,005 jours. Il se trouve que cette

période est exactement égale aux 2/3 de la révolution de Mercure autour du Soleil ; c'est ce qu'on appelle une résonance spin-orbite 3:23.

Mercure fait trois tours sur elle-même quand elle fait deux tours autour du Soleil. Des températures extrèmesL'absence d'atmosphère combinée à la proximité du Soleil engendre des températures en surface allant de 90 K (−183 °C)

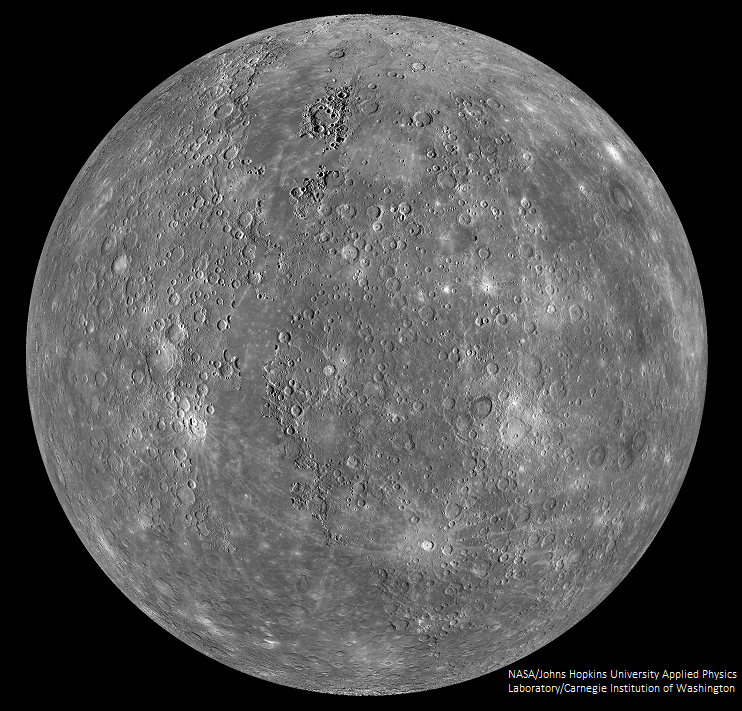

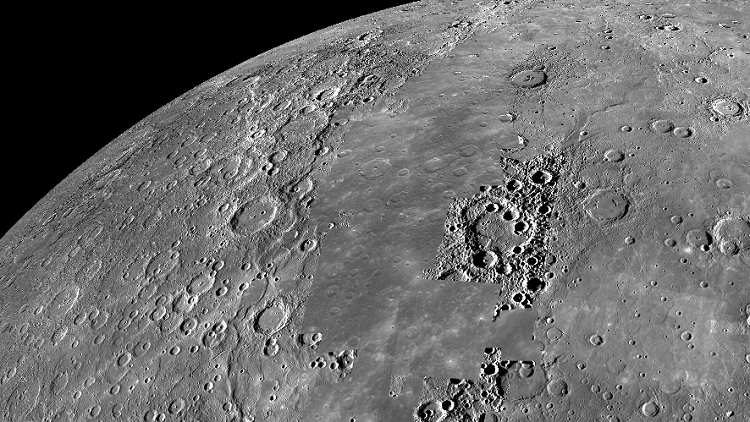

au fond des cratères polaires (là où les rayons du Soleil ne parviennent jamais) jusqu'à 700 K (427 °C) au point subsolaire au périhélie. Sa surface est remplie de cratères Carnegie Institution of Washington Dépourvue de véritable atmosphère pouvant la protéger des météorites, sa surface est très fortement cratérisée et globalement similaire à la

face cachée de la Lune, indiquant qu'elle est géologiquement inactive depuis des milliards d'années.

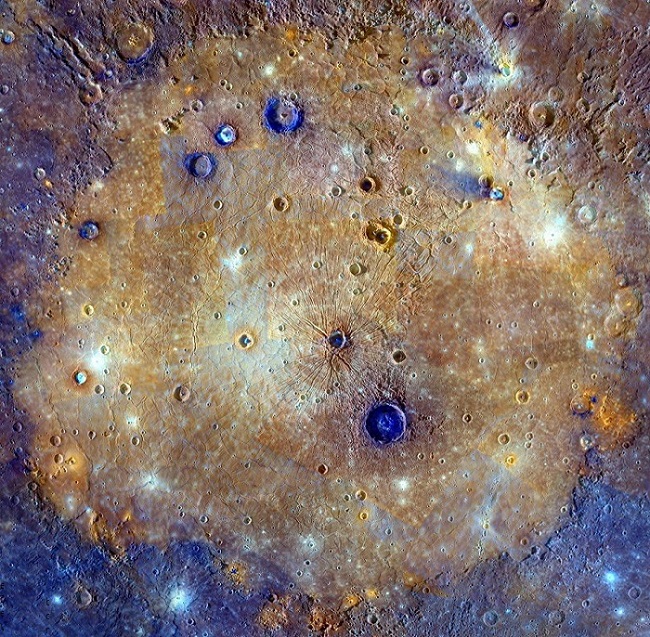

La surface de Mercure ressemble à un désert truffé de cratères. Ces cicatrices sont les traces des nombreux impacts météoritiques subis durant sa formation. La planète est également sillonnée de plaines, vestiges d’anciennes coulées de lave survenues lors d’éruptions volcaniques ou provoquées par des chutes de météorites. Aujourd’hui, Mercure est considérée comme une planète morte, sans activité interne. Le plus grand cratère connu est le bassin CalorisAvec un diamètre de 1 550 km (soit près du tiers du diamètre de la planète, et en comparaison, l'État du Texas mesure 1 244 kilomètres de large d'est en ouest), qui fut formé à la suite de la chute d'un astéroïde d'une taille avoisinant les 150 km, il y a près de 3,85 milliards d'années. Son nom (Caloris, « chaleur » en latin) vient du fait qu'il est situé sur l'un des deux « pôles chauds » de la surface de Mercure, pôles faisant directement face au Soleil lorsque la planète est au périhélie15. L'impact qui a créé le bassin Caloris a été si puissant qu'il a provoqué des éruptions de lave qui ont laissé un anneau concentrique de plus de 2 km de haut entourant le cratère d'impact. Il s'agit d'une grande dépression circulaire, avec des anneaux concentriques. Plus tard, de la lave a certainement coulé dans ce grand cratère, et en a lissé la surface.  l'université Johns Hopkins/Institution Carnegie de Washington "Cette mosaïque du bassin de Caloris est une composition en couleurs améliorées superposée sur une mosaïque monochrome.

La mosaïque couleur est constituée d'images obtenues lorsque le vaisseau spatial et le Soleil étaient au-dessus, conditions optimales pour discerner

les variations de luminosité. La mosaïque monochrome est constituée d'images obtenues à des angles hors de la verticale du Soleil (c'est-à-dire

des angles d'incidence élevés) et avec des ombres visibles afin de révéler clairement la forme topographique des caractéristiques géologiques. Un champ magnétiqueMalgré sa petite taille et sa lente période de rotation de 59 jours, Mercure possède un champ magnétique notable. Révélé par les magnétomètres

de Mariner 10, en mars 1974, il surprend les astronomes qui pensaient jusqu'à ce moment que Mercure était dépourvue de toute magnétosphère car

sa vitesse de rotation lente diminue l'effet dynamo. De plus, il était supposé à l'époque que le noyau de la planète s'était déjà solidifié du

fait de sa petite taille. Comme celui de la Terre, le champ magnétique de Mercure est dipolaire. Cependant, contrairement à la Terre, les pôles

de Mercure sont alignés avec l'axe de rotation de la planète. Les mesures des sondes spatiales Mariner 10 et MESSENGER indiquent que l'intensité

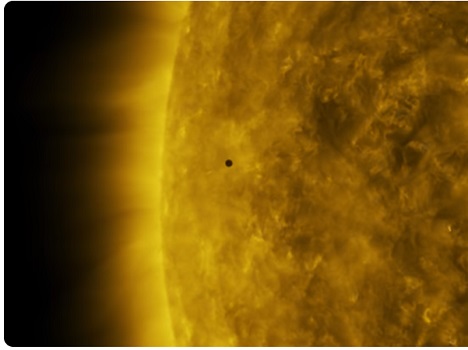

et la forme du champ magnétique sont stables. le transit de MercureUn transit de Mercure se produit lorsque la planète se situe entre l'observateur et le Soleil. Elle est alors visible sous la forme d'un très

petit point noir traversant le disque solaire. les transits de Mercure vus depuis la Terre ont lieu avec une fréquence relativement régulière à

l'échelle astronomique d'environ 13 ou 14 par siècle, en raison de la proximité de la planète au Soleil.  de la NASA sur le transit de Mercure le 11 novembre 2019. L'exploration spatiale

|

|

|

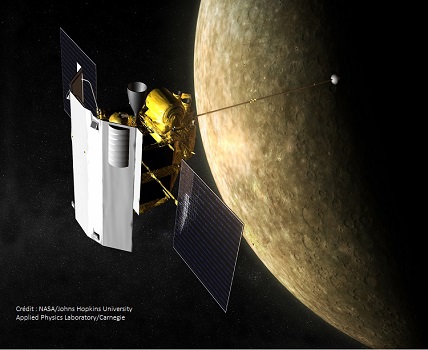

- L’objectif de la mission est d’effectuer une cartographie complète de la planète, d’étudier la composition chimique de sa surface et de son exosphère, son histoire géologique, sa magnétosphère, la taille et les caractéristiques de son noyau ainsi que l’origine de son champ magnétique.

- Elle est lancée le 3 août 2004 de Cap Canaveral, à bord d'un lanceur Delta II.

- Il faut environ six ans et demi à la sonde avant qu'elle n'entre en orbite autour de Mercure. Pour y parvenir, elle effectue durant son transit six survols rapprochés des planètes intérieures (la Terre en février 2005, Vénus à deux reprises en octobre 2006 et 2007 et Mercure à trois reprises, en janvier et octobre 2008 et en septembre 2009).

- Lors de ces survols MESSENGER cartographie plus de 95 % de la surface de Mercure.

- Après avoir épuisé les ergols utilisés pour maintenir son orbite, MESSENGER s'écrase sur le sol de Mercure le 30 avril 2015.

BepiColombo

À partir des années 2000, l'Agence spatiale européenne planifie en collaboration avec l'Agence spatiale japonaise une mission baptisée BepiColombo280. Celle-ci prévoit de placer deux sondes en orbite autour de Mercure :

- l'une pour l'étude de l'intérieur et de la surface de la planète (Mercury Planetary Orbiter), développé par l'ESA.

- L'autre pour étudier sa magnétosphère (Mercury Magnetospheric Orbiter), développé par la JAXA.

- Elles devraient rejoindre Mercure environ huit ans plus tard, fin 2025, en utilisant, comme les sondes précédentes, l'assistance gravitationnelle.

Le programme BepiColombo a pour objectif de répondre à des questions au sujet de :

- De la magnétosphère et de la nature du noyau de Mercure (liquide ou solide).

- La possible présence de glace au fond des cratères constamment à l'ombre,

- De la formation du Système solaire et de l'évolution en général d'une planète au voisinage de son étoile.

- Des mesures très précises du mouvement de Mercure vont également être effectuées, afin de vérifier la théorie de la relativité générale, explication actuelle de la précession du périhélie observée dans son orbite.

Observation

La magnitude apparente de Mercure peut varier entre -2,48 (alors plus lumineuse que Sirius) lors de sa conjonction

supérieure et +7,25 (dépassant alors la limite de visibilité à l’œil nu située à +6 et la rendant donc invisible) autour de la conjonction

inférieure. La magnitude apparente moyenne est de 0,23 avec un écart-type de 1,78, c'est-à-dire le plus grand de toutes les planètes, du fait de

la forte excentricité orbitale de la planète. La magnitude apparente moyenne à la conjonction supérieure est de -1,89 alors que celle à la

conjonction inférieure est de +5,93. L'observation de Mercure est compliquée du fait de sa proximité avec le soleil dans le ciel, car elle

est alors perdue dans l'éblouissement de l'étoile. Mercure ne peut être observée que pendant une courte période de temps au moment de l'aube

ou du crépuscule.

L'apparition la plus brillante (pleine phase) de Mercure est en réalité incompatible avec l'observation pratique, en raison de son extrême proximité

de la planète avec le soleil à ce moment. Le meilleur moment pour observer Mercure est ainsi pendant son premier ou dernier quart, bien qu'il

s'agisse de phases de moindre luminosité. Les premier et dernier quarts de phase se produisent lors de l'élongation la plus importante à l'est

(vers septembre/octobre), et à l'ouest (vers mars/avril) du soleil, respectivement. À ces deux moments, la séparation de Mercure du soleil

varie entre 17,9° au périhélie et 27,8° à l'aphélie. À son élongation maximale à l'ouest, Mercure se lève avant le lever du soleil, et à son

élongation maximale à l'est, elle se couche après le coucher du soleil, la rendant plus facilement observable.

Accueil - Liens utiles - Contact

.