Chifres clésDonnées orbitales :

Données physiques :

Composition atmosphérique :

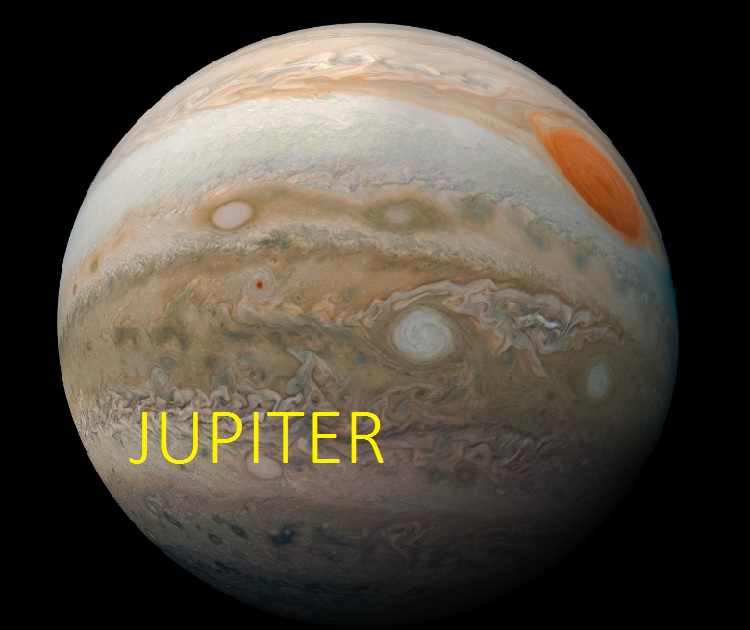

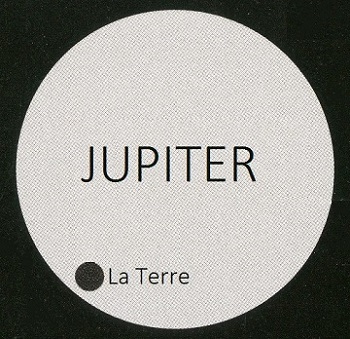

Les caractéristiques de JupiterVisible à l'œil nu dans le ciel nocturne et même habituellement le quatrième objet le plus brillant de la voûte céleste

(après le Soleil, la Lune et Vénus), Jupiter est connue depuis l'Antiquité.

Il faut attendre la conquète spatiale pour en apprendre plus sur Jupiter. Les survols effectués par Piooneer 10 et 11

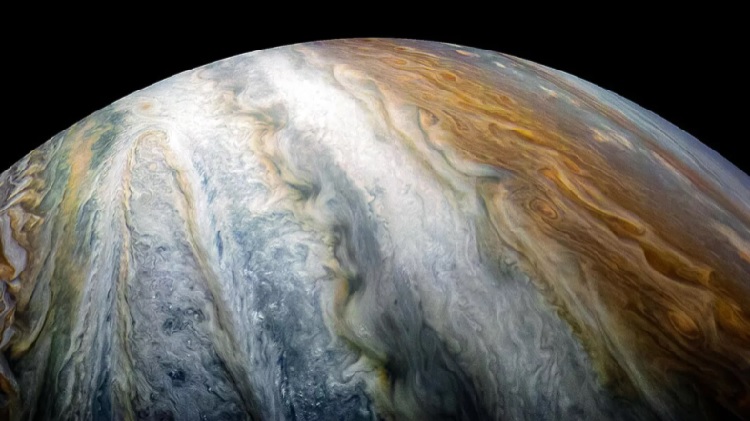

en 1973, puis par Voyager six ans plus tard fournirons les premières images détaillées de l'atmosphère de Jupiter, de son champ magnétique et de ses lunes. A la surface de cette immense boule d'hydrogène et d'hélium s'agittent en permanence des bandes nuageuses mues par

l'impresionnante vitesse de rotation de la planète (La plus rapide de tout le Système solaire : Jupiter tourne sur elle même en moins de 10 heures).

Résultat : des tempètes larges jusqu'à trois fois la Terre et sevissant depuis plusieurs siècles à l'immage de la "Grande Tache rouge", des orages

électriques 1000 fois plus puissants que sur Terre, des vents pouvant atteindre 600 km/h.  Le magnétisme le plus puissant du Sytème solaireLa rotation ultrarapide de Jupiter alimente un cham magnétique particumièrement intense. Il semble puiser son origine dans

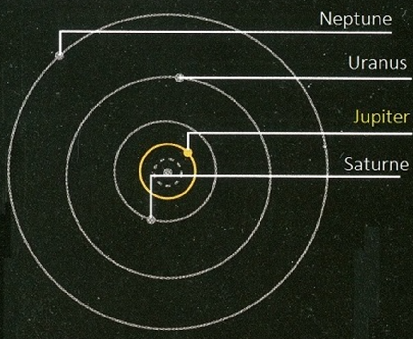

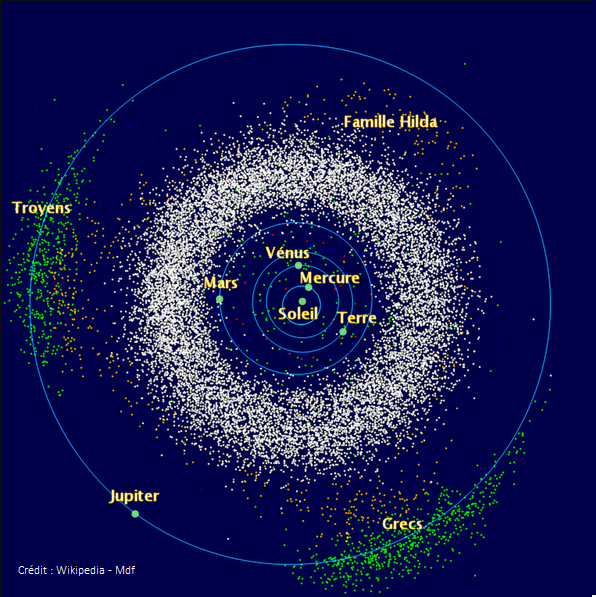

l'hydrogène qui entoure son noyau, tellement comprimé qu'il se comprte comme du métal en fusion. Les astéroïdes TroyensLes astéroïdes troyens de Jupiter, ou simplement astéroïdes troyens quand il n'y a pas d'ambiguïté, sont des astéroïdes

qui partagent l'orbite de la planète Jupiter autour du Soleil, aux alentours des points de Lagrange L4 et L5 du système Soleil-Jupiter,

c'est-à-dire 60° en avance ou en retard sur Jupiter. HistoriqueLe mathématicien Joseph-Louis Lagrange, dans son Essai sur le problème des trois corps publié en 1772, montre l'existence

de quelques situations stables dans le cas d'un corps de faible masse relativement à celles des deux autres. Ces situations définissent les 5

points de Lagrange correspondant chacun à une zone de stabilité pour le petit corps. Cette question du problème à trois corps passionne les

mathématiciens et les sociétés savantes tout au long du 19e siècle.

Les caractéristiques physiquesLe plus grand troyen de Jupiter est (624) Hector. Il s'agit d'un objet allongé de 370 km de long sur 195 km de large pour

un diamètre moyen d'environ 225 km4. La base de données du JPL5 consultée le 20 juillet 2019 recense 17 troyens avec un diamètre moyen supérieur

à 100 km et montre qu'environ deux tiers des troyens ont une magnitude inférieure à 14, ce qui correspond à un diamètre proche de 10 km ou

supérieur. ExplorationEn 2024, aucune sonde spatiale n'a encore visité un astéroïde troyen de Jupiter. En 2017, dans le cadre de son programme Discovery, la NASA retient la mission Lucy dont l'objectif est spécifiquement l'étude des troyens de Jupiter. Le lancement de la sonde a eu lieu le 16 octobre 2021 à 9 h 34 UTC depuis Cap Canaveral. Le déroulement de la mission prévoit le survol de (52246) Donaldjohanson, un astéroïde de la ceinture principale, puis le survol successif de cinq troyens, entre 2027 et 2033 :

Le responsable scientifique de la mission, Harold F. Levison, est un des quatre chercheurs à l'origine du modèle de Nice. Ce scénario décrivant la formation du Système solaire prévoit entre autres que les troyens de Jupiter seraient des « fossiles » des planétésimaux primitifs à l'origine des planètes. La mission vise notamment à conforter et enrichir ce modèle. Pour en savoir plus"Les Troyens de Jupiter et la mission LUCY en route pour les explorer". Vidéo de Raphaël Marschall - Collège

de France le 6 novembre 2024.

"Ce « portrait de famille », une représentation composite du système jovien, comprend le bord de Jupiter avec sa Grande

Tache Rouge et les quatre plus grandes lunes de Jupiter, appelées satellites galiléens. De haut en bas, les lunes représentées sont Io, Europe,

Ganymède et Callisto. Io Données orbitales

Données physiques :

Composition atmosphérique :

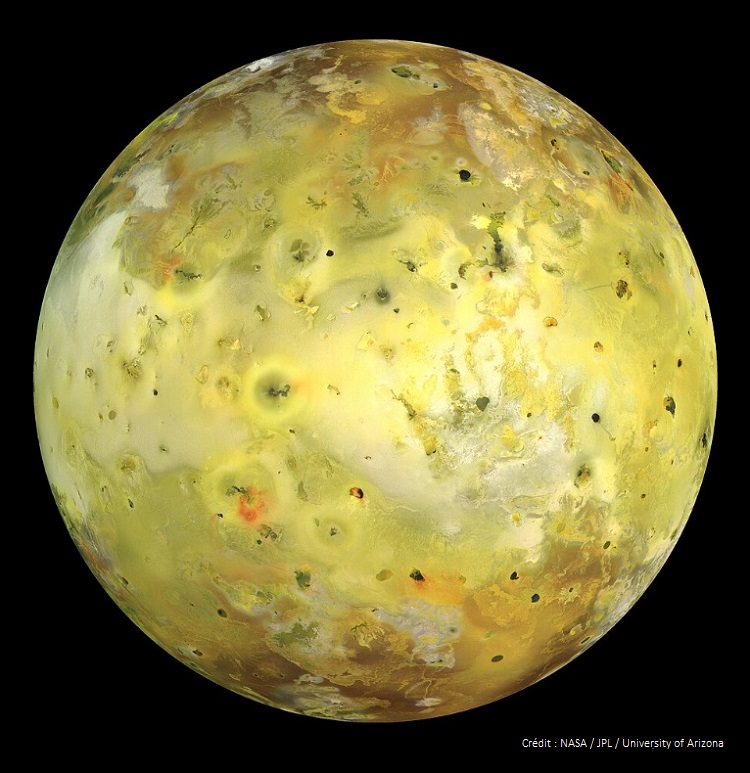

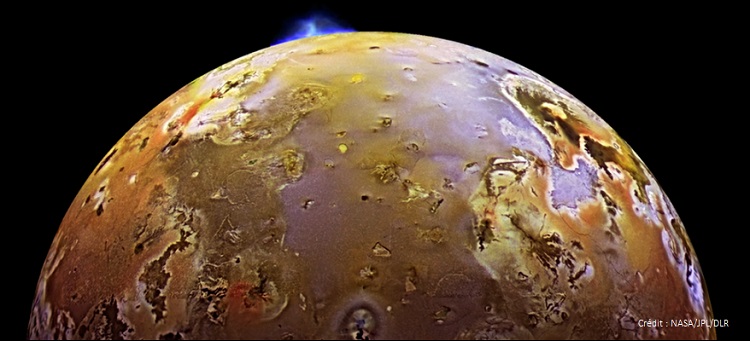

Io, est un satellite naturel de Jupiter. C'est la troisième plus grande lune galiléenne et celle ayant l'orbite la plus proche de Jupiter, possédant un demi-grand axe de 421 800 km et une période de révolution d'environ 42 heures. C'est aussi la quatrième plus grande lune du Système solaire, la plus dense, celle qui a la plus forte gravité de surface et l'objet connu du Système solaire le plus pauvre en eau.  Io Avec plus de 400 volcans actifs, Io est l'objet le plus géologiquement actif du Système solaire. Cette activité géologique extrême est le résultat d'un réchauffement par effet de marée dû au frottement engendré à l'intérieur de la lune par ses interactions gravitationnelles avec Jupiter et les autres satellites galiléens — notamment Europe et Ganymède avec lesquelles elle est en résonance orbitale. Ces volcans produisent des panaches de soufre et de dioxyde de soufre qui s'élèvent à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la surface, puis recouvrent les vastes plaines de la lune d'une couche givrée de matériaux. Les panaches, associés aux coulées de lave pouvant s'étendre sur plus de 500 km de longueur, produisent de grands changements de surface et la peignent dans diverses nuances de jaune, rouge, blanc, noir et vert. Les matériaux produits par ce volcanisme constituent, d'une part, l'atmosphère mince et inégale de Io, et produisent, d'autre part, un grand tore de plasma autour de Jupiter du fait de leur interaction avec la magnétosphère de la planète. Europe Données orbitales

Données physiques :

Composition atmosphérique :

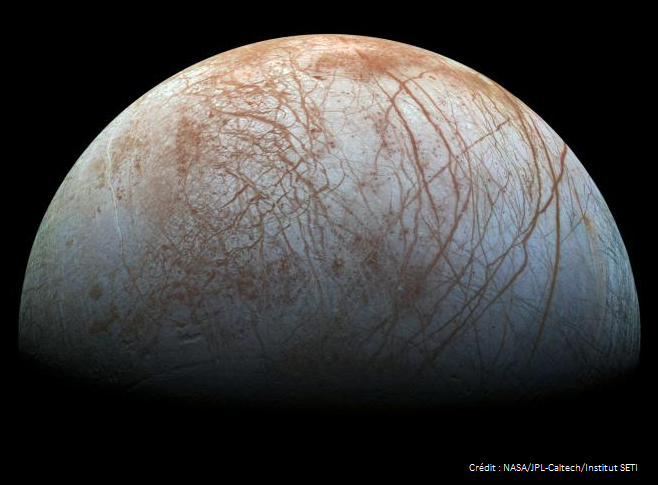

Europe est la plus petite lune galiléenne et la sixième lune la plus proche de la planète parmi les 95 connues de Jupiter

, possédant un demi-grand axe de 671 100 km et une période de révolution d'environ 85 heures. Par ailleurs, elle est la sixième plus grande

lune du Système solaire avec un diamètre de 3 122 km. Un océan sousterrainEurope possède la surface la plus lisse de tous les objets célestes connus du Système solaire. Cette surface jeune, d'un

âge estimé à 100 millions d'années, et sans relief, associée à la présence d'un champ magnétique induit, conduit à l'hypothèse que, malgré une température de surface

moyenne de 90 K (−183 °C), elle posséderait un océan d'eau souterrain d'une profondeur de l'ordre de 100 km qui pourrait éventuellement abriter une

vie extraterrestre. ObservationObservée pour la première fois en janvier 1610 par Galilée avec les autres satellites galiléens, elle a été nommée ainsi par l'astronome Simon Marius — celui-ci affirmant par ailleurs avoir découvert l'astre en premier. En plus des observations télescopiques terrestres, cette lune est étudiée à partir des années 1970 par une succession de survols de sondes spatiales, des programmes Pioneer puis Voyager jusqu'à la mission Galileo, lancée en 1989 et achevée en 2003, qui fournit l'essentiel des données actuelles sur Europe. Deux nouvelles missions sont prévues : Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) de l’Agence spatiale européenne, lancée en avril 2023 et destinée à l'étude de Ganymède, mais qui comprendra deux survols d'Europe, et une mission de la NASA destinée à l'étude d'Europe, Europa Clipper, lancée en octobre 2024. Europa Clipper a été lancée le 16 octobre 2024Europa Clipper est la première mission conçue pour mener une étude détaillée d'Europe, la lune de Jupiter. Des preuves scientifiques suggèrent que les ingrédients nécessaires à la vie pourraient exister sur Europe dès maintenant. Le vaisseau spatial parcourra 2,9 milliards de kilomètres pour atteindre Jupiter en avril 2030. Il orbitera autour de Jupiter et effectuera 49 survols rapprochés d'Europe.

Tout savoir sur Europa Clipper Ganymède Données orbitales

Données physiques :

Composition atmosphérique :

DécouverteGanymède a été découvert par l'astronome italien Galilée le 7 janvier 1610. Cette découverte, ainsi que celle de trois autres grandes lunes autour de Jupiter, a été la première découverte d'une lune en orbite autour d'une planète autre que la Terre. Cette découverte a finalement permis de comprendre que les planètes de notre système solaire gravitent autour du Soleil, au lieu de tourner autour de la Terre. Caractéristiques générales

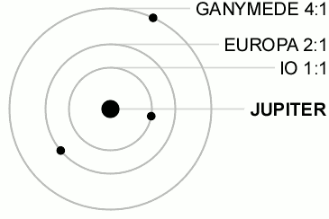

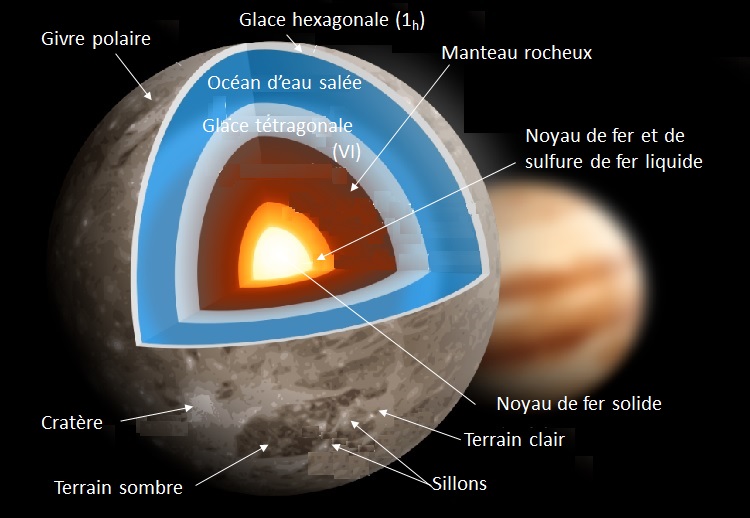

OrbiteGanymède orbite en moyenne à 1 070 400 kilomètres de Jupiter, soit au troisième rang des satellites galiléens et au septième rang des satellites naturels connus de la planète18. Il accomplit une révolution tous les sept jours et trois heures. Comme la plupart des lunes, la rotation de Ganymède est verrouillée par les effets de marée gravitationnelle, ce qui fait que le satellite a une face tournée en permanence vers Jupiter. Son orbite est très légèrement excentrique et inclinée au niveau de l'équateur jovien, dont l'excentricité et l'inclinaison changent quasi-périodiquement sous l'effet des perturbations gravitationnelles solaire et planétaire sur une échelle de temps de plusieurs siècles. Les gammes de changement sont respectivement de 0,0009–0,0022 et 0,05–0,32°20. Ces variations orbitales font osciller l'inclinaison de l'axe (l'angle entre l'axe de rotation et l’axe orbital) entre 0 et 0,33°21. Raisonance de Laplace entre Ganymède, Europe et Io Ganymède est en résonance orbitale avec Europe et Io : pour chaque révolution de Ganymède autour de Jupiter, Europe en effectue deux, et Io quatr. La conjonction supérieure entre Io et Europe se produit toujours lorsque Io est à son périzène (au plus près de Jupiter) et Europe à son apozène (au plus loin de Jupiter). La conjonction supérieure entre Europe et Ganymède se produit quand Europe est à son périzène. Les longitudes des conjonctions Io–Europe et Europe–Ganymède changent au même rythme, ce qui empêche toute triple conjonction des lunes. Une résonance complexe de ce genre est appelée « résonance de Laplace ». Structure interne Ganymède est constitué de trois couches principales : un noyau de fer métallique en son centre, une enveloppe sphérique

de roche (manteau) entourant le noyau et une enveloppe sphérique principalement constituée de glace entourant l'enveloppe rocheuse. La surface

correspond au sommet de l'enveloppe de glace. Les scientifiques ont découvert des amas irréguliers sous la surface glacée de Ganymède.

Ces masses irrégulières pourraient être des formations rocheuses, soutenues par l'enveloppe glacée de Ganymède depuis des milliards d'années. Océan sous glacièreDans les années 1970, les scientifiques de la NASA soupçonnent la présence d'un épais océan entre deux couches de glace,

l'une en haut et l’autre en bas. SurfaceGanymède présente deux types de relief distincts : de grandes régions de crêtes lumineuses et des rainures qui traversent

des terrains plus anciens et plus sombres. Cela suggère aux scientifiques que la croûte de Ganymède a été soumise à des tensions dues à des

processus tectoniques mondiaux. La sonde spatiale Juno de la NASA a pris les images les plus récentes de la surface de Ganymède lors de

survols en juin 2021. Seul satellite à avoir un champ magnétiqueGanymède est le seul satellite connu à posséder son propre champ magnétique , une découverte réalisée par la sonde

spatiale Galileo de la NASA en 1996. Le champ magnétique provoque des aurores boréales, qui sont des rubans de gaz électrifiés, chauds et

brillants, dans les régions entourant les pôles nord et sud de la lune. Comme Ganymède est proche de Jupiter, son champ magnétique est

intégré dans le champ magnétique de Jupiter. Callisto par Galileo, qui orbite autour de Jupiter depuis décembre 1995. Données orbitales

Données physiques :

Composition atmosphérique :

DécouverteCallisto est la deuxième plus grande lune de Jupiter et la troisième plus grande lune de notre système solaire. Elle a à

peu près la même taille que Mercure. Taille et distance Callisto est la deuxième plus grande lune de Jupiter après Ganymède et la troisième plus grande lune de notre système

solaire. Elle est presque aussi grosse que Mercure. Orbite et rotationCallisto orbite à environ 1 883 000 kilomètres de Jupiter et il lui faut environ 17 jours terrestres (16,689) pour

effectuer une orbite complète autour de Jupiter. Callisto est en synchronisation avec Jupiter, ce qui signifie que le même côté de Callisto fait

toujours face à Jupiter. StructureLa surface de Callisto est recouverte de glace et de cratères de formes et de tailles diverses, notamment des cratères en forme de bol et des

cratères à anneaux multiples. SurfaceLa surface rocheuse et glacée de Callisto est la plus ancienne et la plus cratérisée de notre système solaire. Elle a

environ 4 milliards d'années et a été martelée, probablement par des comètes et des astéroïdes. Comme les cratères d'impact sont toujours visibles,

les scientifiques pensent que le satellite a peu d'activité géologique : il n'y a pas de volcans actifs ni de mouvements tectoniques susceptibles

d'éroder les cratères. AtmosphèreEn 1999, des scientifiques ont annoncé que le vaisseau spatial Galileo avait détecté une exosphère de dioxyde de carbone très fine (une atmosphère extrêmement fine) sur Callisto lors de ses observations de 1997. Des recherches plus récentes indiquent que Callisto contient également de l'oxygène et de l'hydrogène dans son exosphère. Potentiel de vieCallisto fait partie des endroits possibles où la vie pourrait exister dans notre système solaire au-delà de la Terre. Les données recueillies par la sonde spatiale Galileo et les modèles créés par les scientifiques indiquent que Callisto pourrait abriter un océan salé qui interagit avec une couche de roches située à environ 250 kilomètres sous la surface, conditions clés pour la création de la vie. De l'oxygène, un autre signe potentiel de vie, a été détecté dans l'exosphère. Pour en savoir plus"Les planètes géantes, leurs satellites et les objets Troyens."Cours d'Alessandro Morbidelli du Collège de France le 6 novembre 2024.

Accueil - Liens utiles - Contact . |