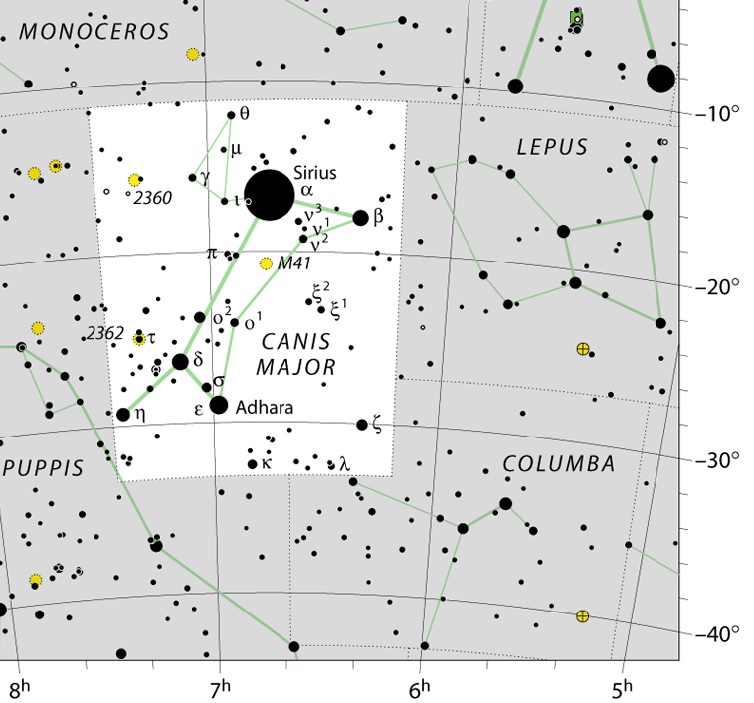

La constellation du Grand chien

DéfinitionLe Grand Chien est l'une des plus anciennes constellations de l'hémisphère nord, du fait de la présence en son sein de

Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel (après le Soleil). Forme de la constellationLes principales étoiles forment un trapèze nettement reconnaissable :

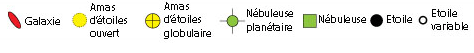

Les étoiles de la constellation du Grand chienSirius L'image ci-dessus du télescope spatial Hubble montre Sirius A, avec son faible et minuscule compagnon stellaire, Sirius B. Les astronomes ont surexposé l'image de Sirius A [au centre] de sorte que le faible Sirius B (petit point au centre) en bas à gauche] puisse être vu. Les pointes de diffraction en forme de croix et les anneaux concentriques autour de A*, ainsi que le petit anneau autour de Sirius B, sont des artefacts produits au sein du système d'imagerie du télescope. Les deux étoiles tournent l’une autour de l’autre tous les 50 ans. Sirius A, à seulement 8,6 années-lumière de la Terre, est le cinquième système stellaire le plus proche connu. L'image a été prise avec la caméra planétaire à grand champ 2 de Hubble.

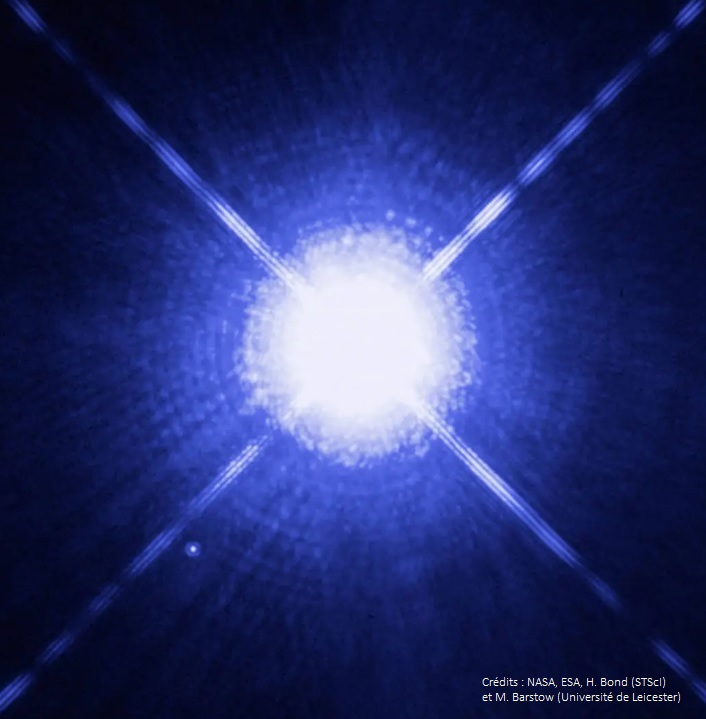

Observation de SiriusSirius, également appelée Alpha Canis Majoris (α Canis Majoris/α CMa) par la désignation de Bayer, est

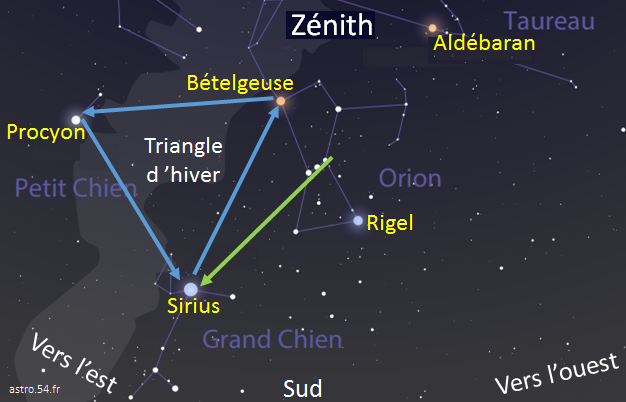

est une système binaire : Sirius A est une étoile blanche de la Séquence principale, Sirius B est une naine blanche.   En plus de sa luminosité, Sirius est aisément repérable dans le ciel nocturne car :

Déplacement par rapport au SoleilDu fait de sa relative proximité par rapport au Soleil, Sirius est animée d'un mouvement propre important, c'est-à-dire

que sa position sur la sphère céleste varie au cours du temps plus rapidement que nombre d'autres astres. C'est Edmond Halley qui mit ce mouvement

propre pour la première fois en évidence, en 1717, se fondant sur la comparaison de la position d'alors de Sirius par rapport à celle transcrite

par les astronomes de l'Antiquité grecque, notamment Hipparque. Sirius BSirius B, est une naine blanche (en dessous, à gauche de Sirius A sur l'image concernant Sirius) de type spectral DA1,

qui orbite avec une période de 50,13 ans. Ce fut la première naine blanche à être découverte, en 1862 par Alvan Graham Clark, et elle fait partie

des trois naines blanches les plus connues, avec Procyon B et 40 Eridani B, parmi lesquelles elle est la plus massive. L'orbite du système Sirius

A/Sirius B est assez fortement elliptique, la distance entre les deux astres variant entre 8,1 et 31,5 unités astronomiques, pour une distance

moyenne de 19,5 UA. Les précédents passages au périastre du système se sont produits en 1944, 1994, le suivant étant prévu pour 2044. Les objets célestesAmas ouvert - M 41

NGC 2362 est un très jeune amas ouvert situé dans la constellation du Grand Chien. Il a été découvert par l'astronome

sicilien Giovanni Battista Hodierna avant 1654. William Herschel a aussi observé cet amas le 4 mars 17831. Amas de Tau Canis Majoris - NGC 2362

Autres appellations : 3C144, 4C+21.19, IRAS05315+2158, NGC7089, PGC2817554, PGC2819678. Accueil - Liens utiles - Contact . |