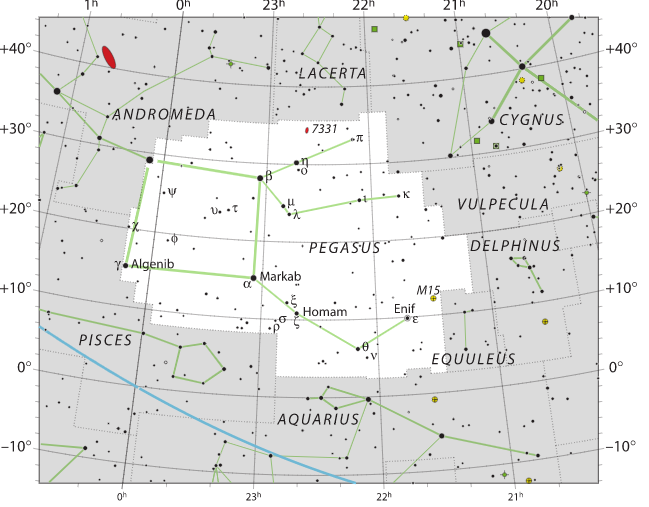

La constellation de Pégase

DéfinitionPégase est une constellation de l'hémisphère nord, située au sud d'Andromède, au nord des Poissons et au nord-ouest du

Verseau. C'est la septième constellation du ciel par la taille : 1 121 degrés. Les étoiles et objets du ciel profond de Pégase Les étoiles de PégaseEnif (ε Pegasi)

Enif est une supergéante orange de type spectral K2Ib-II. Elle est environ 12 fois plus massive que le Soleil et on estime qu'elle est âgée de

20 millions d'années. Malgré son jeune âge, elle est donc déjà dans les dernières phases de son évolution stellaire. Bien qu'Enif n'ait plus

que quelques millions d'années devant elle, on ne sait toujours pas si elle va exploser en une supernova ou devenir une naine blanche inhabituelle

à néon et à oxygène, car sa masse se trouve à la limite entre les étoiles destinées à exploser et celles destinées à devenir des naines blanches

très denses. Le rayon de l'étoile est autour de 183 fois plus grand que le rayon solaire, elle est près de 13 000 fois plus lumineuse que le

Soleil et sa température de surface est de 4 253 K. Scheat (β Pegasi)

Beta Pegasi (β Peg / β Pegasi, Bêta Pegasi), également nommée Schéat, est une étoile variable de la constellation de Pégase.

D'après la mesure de sa parallaxe annuelle par le satellite Hipparcos, elle est située à environ 196 a.l. (soit 0,1 parsecs) de la Terre. Elle

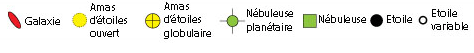

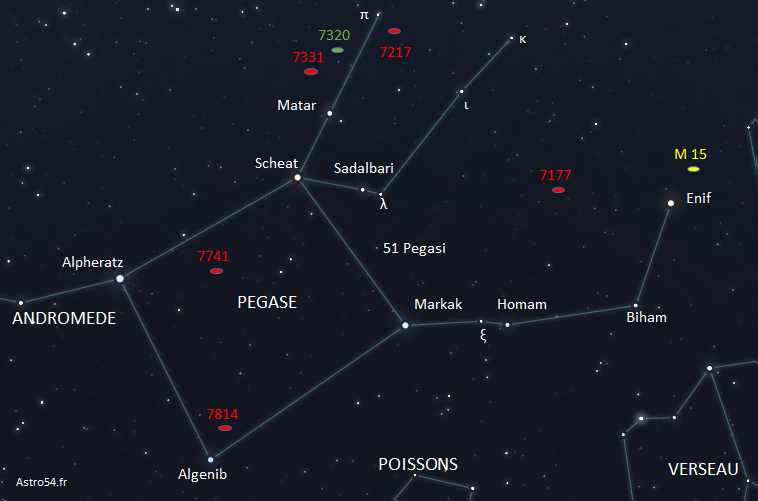

s'éloigne du Système solaire à une vitesse radiale de +8 km/s. Les objets du ciel profond dans la constellation de PégaseLa galaxie NGC 7177 et des données en format FIT de SDSS (Sloan Digital Sky Survey). - Donald Pelletier - Wikipedia NGC 7177 est une galaxie spirale intermédiaire relativement rapprochée et située dans la constellation de Pégase.

Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de 801 ± 24 km/s, ce qui correspond à une distance de Hubble de 11,8 ± 0,9 Mpc

soit environ 38,5 millions d'a.l. NGC 7177 a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1784.

La galaxie NGC 7217 NGC 7217 est une galaxie spirale à anneaux, relativement rapprochée et située dans la constellation de Pégase. Sa vitesse

par rapport au fond diffus cosmologique est de 626 ± 23 km/s, ce qui correspond à une distance de Hubble de 9,2 ± 0,7 Mpc soit environ 30 millions

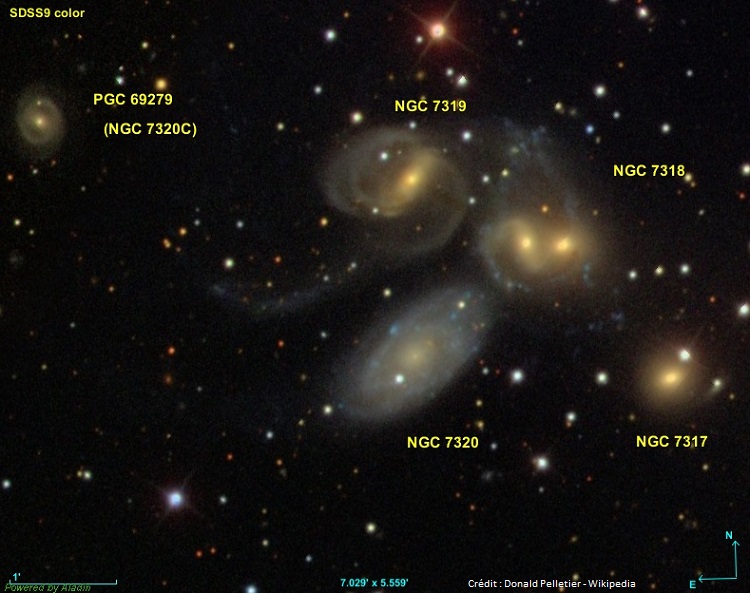

d'années-lumière. NGC 7217 a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1784. Le Quintette de Stephan Le Quintette de Stephan est un regroupement visuel de galaxies situé dans la constellation de Pégase. Sa vitesse par

rapport au fond diffus cosmologique est de 6 119 ± 23 km/s, ce qui correspond à une distance de Hubble de 90,25 ± 6,33 Mpc, soit environ 294

millions d'années-lumière. Le Quintette de Stephan fut découvert par l'astronome français Édouard Stephan à la fin du xixe siècle.

De cette liste, quatre galaxies forment réellement un groupe compact et sont situées approximativement dans une même région de l'espace. La cinquième, NGC 7320, est en fait une galaxie située en avant-plan, sans véritable lien physique avec le reste du groupe, son alignement entre ce dernier et un observateur terrestre n'étant que fortuit. Notons aussi que NGC 7318 est une paire de galaxies, notées A et B. Accueil - Liens utiles - Contact . |